名ばかり管理職や雇われ店長など、労務トラブルが絶えない「管理職」という役職・立場においては、未払い残業代請求に関するトラブルもしばしば起こります。

管理職とされている方が残業代を請求できるかどうかは、その役職が法律上「管理監督者」に該当するかどうかで変わります。ここでは、管理監督者と管理職の違いや残業代請求のポイントについて解説します。

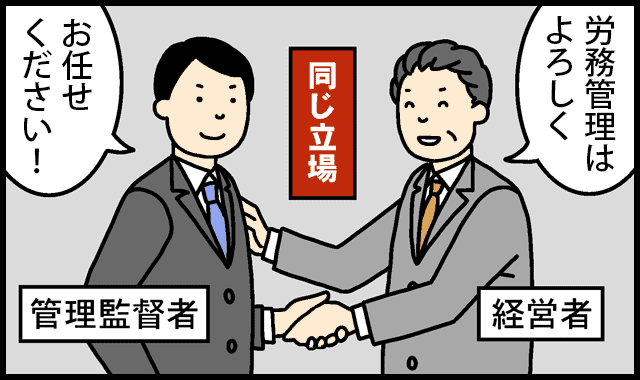

管理監督者とは、正確には、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」(労働基準法第41条2号)のことをいいます。具体的には、労働条件の決定やその他の労務管理について、経営者と一体的な立場にある方を指します。労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けないため、原則として残業代は発生しません。

管理監督者として認められるには、おもに4つの要件を満たしている必要があります。

経営者と一体的な立場で仕事をしている

労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していることが必要です。具体的には、労働条件の決定や労務管理など、経営者と一体的な立場で重要な職責を担っている必要があります。

経営者から重要な責任と権限を委ねられている

経営者から管理監督、指揮命令にかかる一定の権限が委ねられている必要があります。「課長」や「リーダー」と言われていても、自らの裁量で決められず、上司に判断を仰ぐ必要がある場合は、管理監督者にあたりませんので注意が必要です。

勤務時間について厳格な制限がない

管理監督者は常時、経営上の判断や対応を求められることから、出退時間や勤務時間について制限を受けないものとします。遅刻や早退をすると給与や賞与の減給を受けるような管理職は、管理監督者にあたりません。

その地位にふさわしい待遇がなされている

管理監督者はその仕事の重要性から、給与などの待遇においても、その立場にふさわしいものである必要があります。他の従業員と同等、あるいは少し多いといった程度の待遇では、管理監督者といえません。

このように、管理監督者は厳格なルールによって運用されていなければなりませんが、その一方で年次有給休暇は一般従業員と同様に付与され、午後10時から翌朝5時までの深夜労働についても割増賃金が発生します。

小売・飲食業などのチェーン店では、店長=管理職ゆえに管理監督者という図式が発生しがちで、管理監督者の定義を理解せず、残業代を未払いにするケースも見受けられます。

こうした店長が管理監督者として認められるには、次に挙げる業務を行っているかもポイントとなります。

店長を管理監督者として扱うには、主にこうした要件を満たしている必要があり、単に店舗の責任者や店長であるからといって、管理監督者となるわけではありません。

出典

ここまで管理監督者の定義と、店舗責任者や店長が必ずしも管理監督者に当たらないケースについて説明してきました。

単に管理職だから残業代を支払う必要がないと使用者側が解釈している場合、管理監督者としての地位を有しているかよく確認することで、残業代を請求できる可能性が出てきます。

名ばかり管理職で残業代請求を検討している方に向けて、具体的な請求の流れを下記ページでご紹介していますので、詳細についてはこちらもご覧ください。

関連コラム

会社側が管理監督者の解釈を誤解し、未払い残業代が発生していると考えられる場合、まずは弁護士へ相談し、ご自身の状況を確認しながらどのように対応すべきか検討されることをおすすめします。

小湊 敬祐

Keisuke Kominato

働き方改革やテレワークの導入による在宅勤務など、社会情勢の変化により企業の残業に対する姿勢が変化しつつあります。一方で、慢性的な人手不足により、残業が常態化している企業もあり、悪質なケースでは、残業代の支給がされていないこともあります。ご依頼者の働きが正当に評価されるよう、未払いとなっている残業代の回収を目指し、活動を行っています。