自賠責保険基準

自賠責保険基準

自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法により、自動車の持ち主が加入を義務づけられている保険で、最低限の補償であり、任意保険、裁判基準と比べると、補償額は最も低いものです。

交通事故被害

・・・リーガルプラスでは、交通事故被害に遭われた方に対し、「フルサポート体制」で対応しています。

そのため、ご相談される方の状況にあわせて対応できる体制も整備しております。

示談金を増額できる?

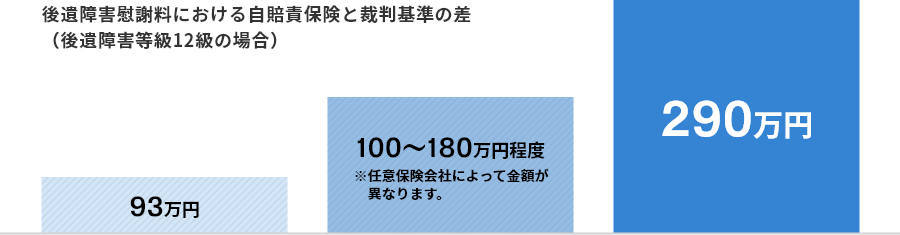

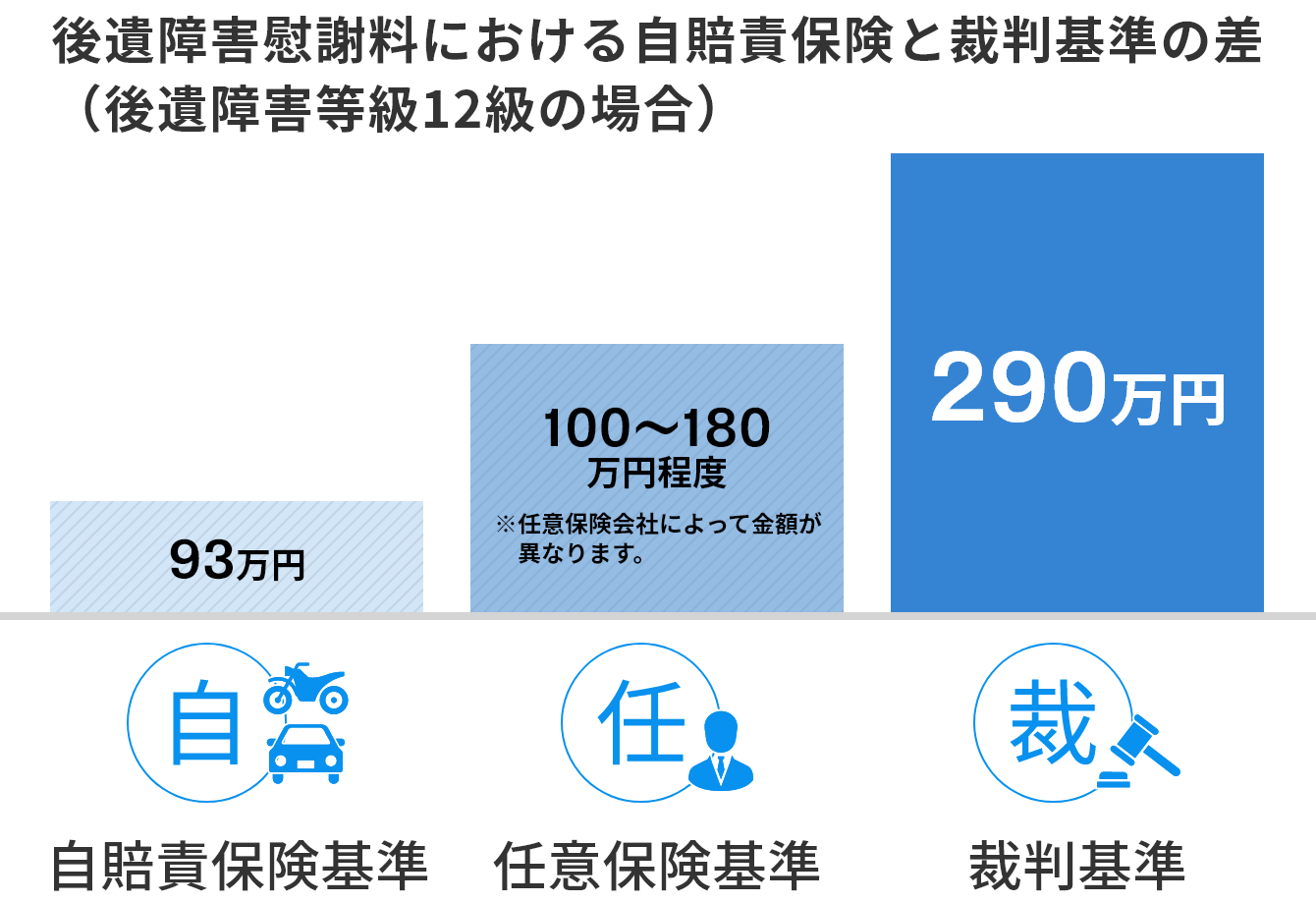

・・・保険会社が提示する示談提示額は、ほとんどが自賠責基準または任意保険基準で提示してきます。

弁護士はこの基準と違う「裁判基準」で交渉するため、示談金を増額させる可能性が高まります。

自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法により、自動車の持ち主が加入を義務づけられている保険で、最低限の補償であり、任意保険、裁判基準と比べると、補償額は最も低いものです。

任意保険会社が独自に決めた基準です。保険会社によって違いがありますが、支払額は、自賠責保険基準よりは高いが、裁判基準よりも低い傾向にあります。

交通事故についての過去の裁判例をもとにした基準で、弁護士はこの基準で慰謝料や示談金額を計算するため、自賠責保険基準、任意保険基準よりも支払額が上といえます。

リーガルプラスでは、全員が交通事故の専門弁護士として、解決に向けた有益な情報を共有しながら、日々研鑽しています。

リーガルプラスは交通事故被害者専門で、多くの方の辛いお気持ちを真摯に受け止め、

後遺障害等級の認定手続きから示談交渉まで、被害者の状況にあわせてトータルサポートを行っています。

交通事故被害でお困りのことがあれば、初回相談無料で弁護士がご相談をお受けし、アドバイスいたします。

相手方保険会社より提示された示談内容が適正な内容であるか、弁護士が無料でチェックいたします。

加害者側保険会社からの賠償額提示前に、被害者の方の被害状況に応じた「適正な賠償額」の無料査定を行っております。

交通事故被害においては、着手金無料・成功報酬制を採用し、被害者の経済的負担の軽減に努めています。

交通事故の損害賠償金額を大きく左右するため、適切な等級に認定されるよう申請のサポートをいたします。

後遺障害等級獲得のためのカルテの精査、訴訟の際の意見書作成など、医学的な見地が求められる事案にもしっかり対応します。

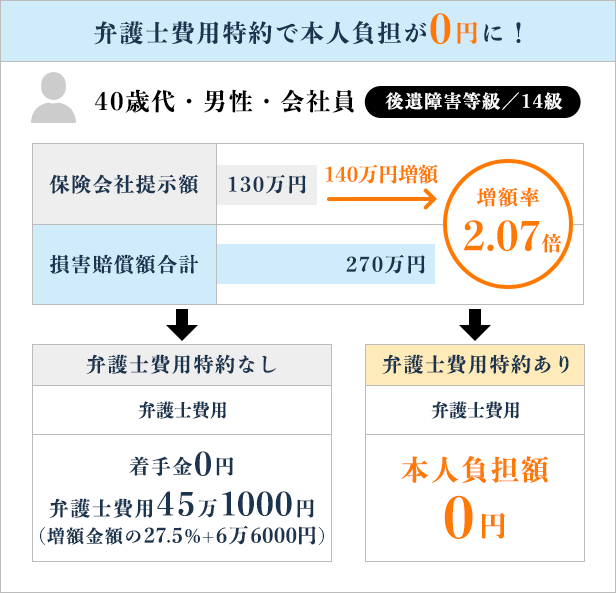

費用が実質無料!?

・・・

弁護士に相談したいけど、費用が高額になってしまうのは困る、弁護士に任せることで自分の受け取る金額が減ってしまうのは困ると考え、迷う方もいらっしゃると思います。そんなときは、ご自身が加入されている自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いているかどうかご確認ください。

「弁護士費用特約」は、弁護士への法律相談費用、示談交渉費用、訴訟費用などが保険で補償される、とても優れたものです。また、被害者ご本人の保険だけでなく、同居家族の自動車保険も使用できますので、ご家族の自動車保険・損害保険もあわせてご確認されることをおすすめします。

解決事例

解決事例

お知らせ

解決事例

解決事例

東京・千葉・茨城で交通事故被害に関するご相談予約