交通事故によるむちうち症の診断に関するテスト・検査について

calendar_today公開日:

event_repeat最終更新日:2023年07月04日

交通事故によるむちうち症について

交通事故被害で多いケガのひとつにむちうち症があり、事故後に首や腰まわりに痛みや痺れが出てくると、多くの方はむちうち症を疑うかもしれません。

むちうち症は外傷がなく、骨折のようにレントゲンやMRIなどの画像検査でその様子を捉えることが難しいため、医師でも正確な診断が難しいことがあります。

そのため、治療にあたっては患者自身で痛みや痺れの症状を医師へ正確に伝達し、意思疎通をしっかりとっていく必要があります。

交通事故被害でむちうちの疑いがある症状を感じた場合、早期に受診して医師から正しい診断を受けることが重要で、そのために知っておくべき検査やテストの内容について説明します。

関連リンク

- この記事の内容

むちうち症に関する医療機関での画像検査について

交通事故被害に遭われた際、外傷がない場合でも早めに医療機関へ通院することが大切です。特にむちうち症は、事故後数時間が経ってから痛みや痺れを発症することもあるため、事故直後に異常を感じていない場合でも、速やかに整形外科などの医療機関を受診するようにしましょう。その際、画像検査が行われるか意識するようにしてください。

- 主な画像検査

- 骨の全体像を撮影して骨折などの異常の有無を調べるためのレントゲン検査(X線撮影検査:X-ray Photograph)

- レントゲンではわからない骨折の有無や骨折の詳しい内容等を調べるためのCT検査(コンピュータ断層撮影法:Computed Tomography)

- 靭帯や筋肉など生体内を断層的に見るためのMRI検査(核磁気共鳴画像法検査:Magnetic Resonance Imaging)

レントゲン検査だけでなくCTやMRIの検査を受ける

レントゲン検査は最もポピュラーな画像検査ですが、レントゲン検査でわかるケガは、明らかな骨折に限られます。

例えば、むちうち症の方にもよく見られる椎間板ヘルニアは軟骨の異常なので、レントゲン画像には写らず、確定診断にはMRI検査を受ける必要があります。また、万が一むちうち症以外のケガにより痛みが出ている場合の早期治療につながりますので、レントゲン検査だけでなくMRIやCTの検査を受けるようにしましょう。

症状のある部位すべての画像検査を受ける

むちうち症では、首や腰自体だけでなく、身体の他の部位に症状が出ることもあります。頸椎捻挫のむちうちであれば、首に加えて、肩・腕・手などの部位の痛みや痺れを訴える方もいらっしゃいます。実際にむちうち症に由来する症状であればよいのですが、症状のある部位そのものの腱や関節に損傷が生じていることもあり、首・腰の画像検査しか受けていないと、見逃されてしまうおそれがあります。

むちうち症以外にも損傷がある場合、早期発見・早期治療をすることが、回復と後遺障害等級認定の両方にとって重要です。むちうち症の治療を数週間続けても改善しない場合または悪化する場合には、症状のある個別の部位の画像検査を受けるようにしましょう。

むちうち症のケースでは、画像上の異常が確認できないケースが多いです。また、椎間板ヘルニアなどの異常は、加齢など事故以外の原因で生じることも多いため、画像から異常が見つかっても必ずしも事故によるものと評価されるわけではありません。

もっとも、後遺障害申請の際に提出が必要になることや、事故から画像検査まで間が開いてしまうと、仮に事故によって異常が生じた場合でも事故との関連性を否定される可能性があるため、早期に通院し、損傷が新鮮なうちに検査を受けることが大切です。

関連リンク

むちうち症に関する医療機関での神経学的検査について

むちうちの症状は、主に痛み・痺れ・麻痺等の神経症状として現れますので、「神経学的検査」も受けることが大切です。検査については医師の判断もあることから、ケガの症状について医師へ丁寧に説明した上で、神経学的検査が必要かどうか確認するとよいでしょう。

神経学的検査には、「関節可動域検査」「徒手筋力検査」「筋萎縮検査」「神経根症状誘発テスト(スパーリングテスト、ジャクソンテスト等)」「知覚検査」「握力検査」「深部腱反射検査」などがあります。

次に、むちうち症で行われる主な検査について説明します。

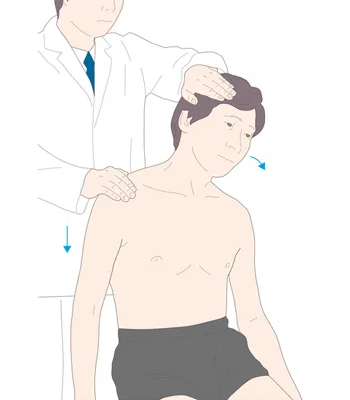

ジャクソンテスト

ジャクソンテストとは、頸部の神経根障害を調べる検査です。神経根は、末梢神経が脊髄から枝分かれして身体の各部に向かう部分で、頭を後ろに傾けると上肢を支配する神経根が圧迫されます。被験者がイスにすわり、医師が後ろにまわって被験者の頭部を後ろに倒しながら圧迫します。この時、神経根の支配領域である肩、上腕、前腕、手等に痛みやしびれ感が放散した場合に、陽性となります。後遺障害診断書には、痛みやしびれ感の訴えがあるときは「+」に、痛みやしびれ感の訴えがないときは「-」と記載されます。

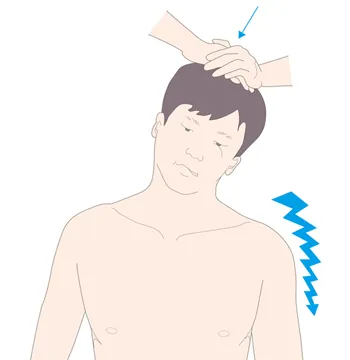

スパーリングテスト

ジャクソンテストと同様に、頸部の神経根障害を調べる検査です。被験者が頭を後ろに反らせた状態で、左や右に傾け、医師が圧を加え、神経根の出口を狭めます。その状態で、神経根から繋がっている肩、腕、手等に痛みやしびれがあるかを調べます。

ジャクソンテストとスパーリングテストの検査は、被験者の訴えを元にしており、後遺障害認定において決定的なものではありませんが、特定部位に神経症状を自覚していることを検査で実証できるものであり、実施しておくべき検査です。

ラセーグテスト・SLRテスト

腰部の神経根障害を調べる検査です。被験者は仰向けの状態になり、ラセーグテストでは膝を曲げた状態、SLRテストでは膝を伸ばした状態で下肢を挙上し、痛みや痺れが出れば陽性となります。坐骨神経の障害を調べることができます。

FNSテスト

ラセーグテスト・SLRテストと同様、腰部の神経根障害を調べる検査です。うつぶせの状態で後方に足を持ち上げて痛みや痺れが出るかどうかを調べます。腰髄の高位(L2~4)の神経根の障害を調べることができます。

深部腱反射テスト

筋肉に伸展刺激を与えた時に起こる、筋萎縮の反応を見る検査です。腱に打診をして、正常な反射が返ってくるかどうかを検査します。座った姿勢で膝(膝蓋腱)を叩くと足が上がる「膝蓋腱反射」などがメジャーな深部腱反射です。

代表的な深部反射の中枢と求心路(末端から反射の中枢に刺激を伝える感覚神経)・遠心路(反射の中枢から末端に指令を伝える運動神経)の対応は以下のようになっています。

| 求心・遠心路 | 反射中枢 | |

|---|---|---|

| 下顎反射 | 三叉神経 | 橋(きょう。脳幹の一部) |

| 上腕二頭筋反射 | 筋皮神経 | C5.6(主に5) |

| 腕橈骨筋反射 | 橈骨神経 | C5.6(主に6) |

| 上腕三頭筋反射 | 橈骨神経 | C6~8(主に7) |

| 回内筋反射 | 正中神経 | C6~8 |

| 手指屈筋反射 | 正中神経 | C6~Th1 |

| 胸筋反射 | 内・外胸神経 | C5~Th1 |

| 膝反射 | 大腿神経 | L2~4 |

| 下肢内転筋反射 | 閉鎖神経 | L3~4 |

- ※上からC1~8は頚髄部分、Th1~12は胸髄部分、L1~5は腰髄部分の神経根を指します。

打診後に異常反応がある場合、せき髄や末梢神経に障害が生じている可能性があります。腱反射は被験者が自ら操作できない部分ですので、後遺障害等級の認定においては重視されている検査です。せき髄や大脳に異常があれば反射が亢進し、神経根や末梢神経に異常がある場合には、反射は低下ないし消失します。むちうち症は、神経根・末梢神経系が障害されているため、反射が低下・消失する結果が得られる可能性があります。

むちうちの頸椎捻挫に対する深部腱反射テストでは、特に、上腕二頭筋腱反射/上腕三頭筋腱反射/腕橈骨筋反射が重要です。

- 上腕二頭筋反射(BBR)

被験者の両上肢を軽く外転させ、肘を約90度前後に曲げてもらいます。肘関節の屈側で上腕二頭筋の腱を検者の左第1指掌側で押さえ、指をハンマーで叩きます。必ず両側を検査して、左右を比較します。

- 上腕三頭筋反射(TR)

被験者に肘関節を約90度屈曲した肢位をとってもらいます。肘関節の約3cm近位部伸側をハンマーで叩きます。必ず両側を検査して、左右を比較します。

- 腕橈骨筋反射(BRTR)

被験者に両上肢を軽く外転、肘を軽く屈曲、前腕を軽く回内してもらい、手関節の2~3cm近位部で、腕橈骨筋を伸展する方向に橈骨遠位端をハンマーで叩きます。必ず両側を検査して、左右を比較します。

むちうちの腰椎捻挫の場合には、膝蓋腱反射とアキレス腱反射の検査をします。

- 膝蓋腱反射(PTR)

被験者に座った状態か膝を曲げて仰向けに寝転んだ状態になってもらい、膝の皿の下あたりを叩きます。正常であえば大腿四頭筋が収縮し、膝が跳ね上がります。必ず両側を検査して、左右を比較します。

- アキレス腱反射(ATR)

被験者に仰向けに寝転んだ状態かベッドなどに膝立ちして足首の力を抜いた状態になってもらい、アキレス腱を叩きます。必ず両側を検査して、左右を比較します。

腱反射の評価基準と記載法は、次のようになります。

- (+++):著明亢進(指で叩打など、わずかな刺激で誘発)

- (++):亢進

- (+):正常

- (±):低下

- (-):消失

例えば、深部腱反射テストで「低下」または「消失」の所見があり、対応する頚椎に椎間板ヘルニア等による神経根や脊髄等の圧迫が画像上みられる等の場合には、医学的な証明が可能な状態と評価され、後遺障害12級に認定される可能性があります。

筋萎縮検査

腕や脚の周径をメジャーで計測する検査です。麻痺が続いた側の筋肉が健常な側に比べて萎縮していることを証明するための検査ですので、必ず健常な側と比較します。症状のある側の上肢・下肢の筋肉が萎縮して周径が細くなっていると、他覚的所見として評価される可能性があります。

筋電図検査

筋肉の活動を電気的に記録して、筋力低下の有無やその原因が神経疾患によるものか否か等を調べる検査です。針筋電図によって、筋力低下は神経疾患に原因があるのか、筋肉の異常に原因があるのかについて判定します。つまり、頸椎または腰椎の神経根の異常を医学的に証明する検査といえます。左右差がはっきり出る場合に、他覚的所見として評価される可能性があるため、必ず両側について実施しましょう。

MRI画像に異常所見があり、筋電図検査においても神経疾患に原因がある筋力低下がみられた場合には、後遺障害12級に認定される可能性があります。

握力検査

左右の握力差を測定する検査です。上肢・手に痺れなどの症状がある場合によく実施されますが、被験者が握る力を操作できるので、参考程度の検査となります。

徒手筋力検査(MMT)

被験者に検査対象になる筋肉を収縮してもらった状態で、検査実施者が手(徒手)で伸展方向に抵抗をかけ、動かせる程度から、筋力の低下の程度を調べる検査です。必ず両側について実施する必要があります。

知覚検査

筆などで皮膚に触れて、触覚の鈍麻を調べる検査です。検査実施者や実施方法により結果にブレが出ることもあり、参考程度の検査となります。

可動域検査(ROM検査)

関節の可動域を測定する検査です。むちうち症の後遺障害診断書を作成する際によく行われる検査ですが、「むちうち症で痛くて動かせない」というだけでは基本的に可動域制限の後遺障害は認められません。可動域制限が後遺障害として評価されるためには、骨折などの器質的な損傷または固定術の手術の実施があることが必要です。そのため、むちうち症の場合、可動域測定は必須ではありません。

交通事故被害ではむちうち症に関わらず適切な検査を受けることが重要

ここまでむちうち症に関する画像検査や神経学的検査の具体的な内容について説明してきました。

ここでご紹介した検査は、むちうち症の判別などで実施されるものですが、治療終了後に加害者側保険会社に対して賠償金の請求を行う際の証拠としても活用されます。治療の面でも立証活動の面でも、交通事故被害に遭った場合、むちうち症に関わらず医療機関で適切な検査・診断を受けることは大変重要です。

交通事故によるむちうち症の疑いがあるケースで、医師からこうした検査の話が出てこないときは、正しい診断を受ける意味でも早めに確認しておくとよいでしょう。

検査とともに適切な治療を受けることも重要

ここまでご紹介した画像検査・神経学的検査は、後遺障害認定にとって重要なものではありますが、同時に、むちうち症を治すために適切な治療を継続していることが大切です。通院頻度が少なすぎたり、通院期間が短かったりして、きちんとリハビリを受けていない場合には、いくら検査をしっかり受けても後遺障害は非該当となる可能性が高まります。

適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、治療と検査の両輪が重要ですので、不安がある場合には、治療中の段階で弁護士に相談してみましょう。

交通事故被害による示談交渉は弁護士にご相談ください

この記事の監修

交通事故の被害者の方は、ただでさえケガの痛みで苦しい思いをされているなかで、初めての諸手続きの大変さや先の見通しの不安を抱えて生活されています。弁護士は医者と違い、ケガの痛みを癒すことはできませんが、不安を取り除くともに、適正な賠償を受ける手助けをできれば幸いです。

弁護士三浦 知草

-

上野法律事務所

- 東京弁護士会

- 弁護士詳細