共有物分割請求コラム

共有物分割請求コラム

被相続人の遺産が不動産中心の場合、その分け方で法定相続人同士の意見がなかなかまとまらず、相続税申告の期限が迫り遺産の土地を「とりあえず共有」をしたことで、後に多くのトラブルに発展することがあります。

「とりあえず共有」とは、おもに相続税の申告期限までに不動産の遺産分割処理が間に合わないとき、一旦すべての相続人で被相続人の不動産を共有し、相続税の特例未適用によるデメリットを避けるための仮処理を指します。

相続税の納付期限は原則延長ができませんので、1日でも延滞してしまうと納付した相続税に対し延滞税が課せられるなど不利益が大きいことから、結論を先送りにしてでも、とりあえず遺産である不動産を相続人で共有とする処理が行われることがあります。

リーガルプラスでは相続トラブル案件を多く扱っていることから、「とりあえず共有」の相談を受けることもあるのですが、後のトラブル回避の観点から、この対応についてはできるだけ避けるよう提案をしています。

なぜなら、「とりあえず共有」で一旦その場は収まったとしても、後に不動産の運用、賃料の収受や処理に関して共有者の意見が対立するなど、最終的に共有物分割請求へと結びつき、トラブルが連鎖する可能性があるからです。

ここでは、「とりあえず共有」の問題点について解説します。

冒頭でも少し触れましたが、「とりあえず共有」は後にさまざまな問題を引き起こす可能性があります。特に相続人同士の不満感情が発生していると、「とりあえず共有」でその場をしのぐことは、のちに共有地の取り扱いで意見対立を引き起こす可能性が高く、絶縁状態になるほど関係が悪化することもあります。ここでは、具体的な問題点について説明します。

遺産分割協議の前段階で被相続人の不動産の処理を済ませるケースと、「とりあえず共有」でのちに共有解消したケースでは、手続きと費用に差が生じます。

早期に相続人間で不動産の処理を済ませた場合、おもな手続きとしては分筆登記や相続登記※になります。

「とりあえず共有」をしたあとに土地・建物を共有解消した場合、状況に応じて所有権移転登記を行う必要がありますので、この分の手続きの手間と費用が余計に発生します。また、共有物分割請求を提起されて弁護士を代理人につけると、当然弁護士費用も発生することとなり、負担だけが上乗せされるかたちとなってしまいます。

土地・建物を共有している以上、売却をはじめ、ひとりの共有者が勝手に決めることはできません。

例えばですが、共有者のひとりが共有不動産を第三者に貸し出して利益を得たいと考えても、持分の過半数の同意が必要となります。

共有者の土地運用に対する考え方の違いから、共有者間でトラブルに発展することもあり、「とりあえず共有」は争いの火種になってしまうこともあるのです。

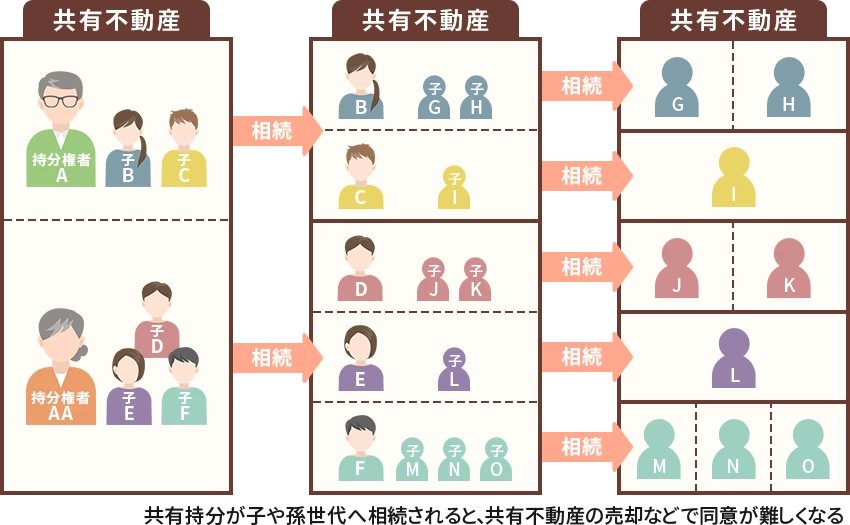

兄弟二人で亡くなった親の土地・建物を共有し、しばらくして兄弟のひとりが亡くなってしまった場合、共有地はどのようになるでしょうか。

もし、亡くなられた兄弟に子どもがいた場合、子どもの人数に応じて共有地が相続されるため、共有地の所有者が増えていくことになります。

つまり、共有地の運用や処分をするにしても、共有者の同意を得る必要があるので、人数が増えると話し合いをまとめるだけでも大変な作業になってしまいます。

兄弟の仲がよく、「とりあえず共有」で土地・建物をどう処理するかゆっくり考えようとしていたが、兄弟のひとりが突然事故で亡くなり、その子どもへ相続された結果、共有地の処分についてまったく意見が合わず、大きなトラブルに発展することもあります。

このように共有者が思わぬかたちで増えてしまうと、意見集約はより大変になるため、「とりあえず共有」はここでも新たな争いの火種となってしまいます。

共有地の運用や売却については、共有者同士で意見集約をしなければなりませんが、各共有者の持分については、それぞれの共有者の判断で運用することができます。

そのため、共有者のひとりがご自身の持分を買い取り業者に売却し、その業者から共有物分割請求訴訟を提起され、トラブルに発展することもあります。

他の持分者は、事前に持分売却を知らされていなければ、業者から持分買い取りの提案を受けたり、共有物分割請求を提起されることで、初めて事の顛末を知ることになります。特に共有物分割請求は無視することができませんので、ときに持分を売却した共有者へ怒りの矛先が向き、共有者間で大きな禍根を残すことになります。

共有持分は使い勝手が非常に悪いことから、以前は売却が難しい状況にありました。近年は持分買い取り業者も増え、以前より持分買い取りの環境は整ってきていますが、たとえ売却が成立しても低額となるケースがほとんどです。しかし、共有持分の買い取り業者は、他の共有者に買い取った持分を売却して転売益を得ようとするだけでなく、共有不動産全体が有用な不動産と試算していれば、共有持分の取得を足がかりに、共有物分割請求を提起して共有地全体の買い取りを目指す動きをとることもあり、対応を誤ると共有地を失ってしまうこともあります。

このように、「とりあえず共有」は予期せぬトラブルが多く潜んでいますので、可能な限り避ける必要があることを理解しておく必要があります。

ここまで「とりあえず共有」を行うことによる危険性について述べてきましたが、「とりあえず共有」をせずに対処するにはどのような方法で進めるとよいでしょうか。

被相続人の土地・建物の相続について、法定相続人の間で意見がまとまらないときは、一旦未分割にし、相続税が発生する場合は一旦相続税納付を済ませたうえで、引き続き土地・建物の処理について話し合いを継続します。

この場合、相続税が発生するケースでは、配偶者控除をはじめとした特例を受けられないなどのデメリットもありますが、相続税の申告期限から3年以内であれば、遺産分割協議をまとめてから再申告することで、上記のような特例を受けることもできます。

共有することのリスクを考えれば、多少時間がかかっても、一旦未分割で話し合いを継続して解決の道を探る方がよいでしょう。

ただし、注意点もあります。遺産分割協議は期限がないため問題はないのですが、相続登記を義務化する改正法はすでに成立しておりますので、2024年4月1日より、不動産の所有権を相続で取得した日(遺産分割協議では協議が成立した日)から3年以内に相続登記を行う必要があります。

話し合いがまとまらず、紛争になりそうなときは、相続トラブルに詳しい弁護士へ相談することもご検討ください。

「とりあえず共有」をされた場合、そのままにしておくことは、上記で説明した問題がどこかのタイミングで発生する可能性がありますので、最終的には共有解消することになると考えます。

もっとも、被相続人の土地・建物を共有する場合でも、将来的にその土地・建物を売却し、売却した金額を相続人で分けるなど、事前に明確な取り決めをしていれば問題は少ないと考えます。しかし、結論の先延ばしでとりあえずの共有をされたのであれば、問題が発生する前に共有者全員で再度話し合いをして、共有解消されることをおすすめします。共有地を売却するのか、共有者の一人が単独所有し、それ以外の共有者は代償金を受け取るのか、全員が納得できる方法で解消されることがベストですが、話し合いがこじれると、共有者のひとりから共有物分割請求を提起される可能性もあります。

共有物分割請求訴訟が提起されると、法的拘束力があるため無視することはできません。共有解消に向けた協議を進めることとなり、交渉が成立しないと共有物分割訴訟に発展し、裁判所で和解による解決か、判決による解決を目指すことになります。

共有物分割訴訟となれば、共有物分割請求に詳しい弁護士を代理人に就けるなど、多くの対応に時間を取られてしまいます。

「とりあえず共有」を検討している法定相続人の方は、できるだけ共有せず、多少時間がかかっても解決に向けた話し合いを重ね、土地・建物の適切な相続を探るようにしてください。

すでに「とりあえず共有」をされている法定相続人の方は、後にトラブルが発生しないよう、共有解消に向けて再度話し合いを行い、解決への道を探るようにするとよいでしょう。

万一話し合いがこじれ、共有者の1人から共有物分割請求を求められたときは、協議がまとまらないと訴訟に発展する可能性が高いため、共有物分割請求や相続トラブルに詳しい弁護士へ相談されることをおすすめします。

谷 靖介

Yasuyuki Tani

相続や熟年離婚に絡む共有物分割請求をはじめ、遺産分割協議や遺留分に関するトラブルなど、共有物分割請求や相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。

Page Top