相続コラム

相続コラム

公正証書遺言は、公証役場で作成されていることもあり、その正当性から遺留分を請求することはできないとお考えになっていないでしょうか。

遺言内容を精査する必要はありますが、もしご自身の遺留分が侵害されていた場合、遺留分を請求することができます。

遺留分は法定相続人の正当な権利であり、たとえ公正証書遺言があったとしても侵害することはできません。

ここでは、公正証書遺言が存在する場合でも、遺留分侵害額請求できるケースとその流れについて解説します。

遺言書が公証証書であるときでも、遺産を譲り受けた人物は、遺留分がある相続人からの遺留分請求を防げるわけではありません。

そもそも遺留分は、相続人の中でも被相続人の配偶者、子ども(その代襲相続人)、直系尊属(両親・祖父母等)に限定され、民法において保障がされている、被相続人の遺産の最小限の取得分となります。

遺言の内容が遺留分を侵害している場合、その遺言書の形式が自筆証書であろうと公正証書遺言であろうと、遺留分侵害額の請求が可能なのです。

たとえ被相続人がその相続人に全く相続分を渡したくないと考え、そのような内容の遺言を作成していたとしても、遺留分権者が相続人の地位自体を失う欠格や廃除に該当しない限りは遺産を受け取る権利があるのです。

そのため、遺留分の権利は、被相続人の遺言の効力を上回る権利となっています。

遺留分を侵害している典型的な遺言内容は、特定の相続人や第三者に被相続人が遺産の全てを渡すものとし、遺留分権がある相続人に全く遺産を渡さないといったものです。

例として、被相続人が父、相続人が長男と次男の二人、遺産としては被相続人の持ち家の土地と建物、預貯金1000万円といった相続関係で考えてみましょう(以下の検討では、相続欠格や廃除、特別受益(多額の生前贈与など)はないものとして考えます)。

被相続人(父)が全ての遺産(持ち家と預貯金)を長男に渡し、次男には何も渡さないといった遺言を作成していた場合、次男の遺留分侵害は明白です。

このように、誰が見ても遺留分が侵害されていることがわかる遺言であれば、問題はシンプルです。

他方で、「持ち家の土地と建物全てを長男に渡し、預貯金を次男に渡す」といった遺言内容のときには、次男の遺留分が侵害されているでしょうか?

持ち家が3000万円、預貯金が1000万円であれば、遺産総額は持ち家3000万円+預貯金1000万円の合計4000万円となります。

次男の遺留分は1/4(法定相続分1/2の半分)ですので、遺産の内1000万円が遺留分額となります。預貯金1000万円を取得すれば、遺留分が侵害されていないことになります。

持ち家が5000万円であれば、遺産総額は持ち家5000万円+預貯金1000万円の合計6000万円となります。次男の遺留分は1/4ですので、遺産の内1500万円が遺留分額となります。預貯金1000万円をもらっても、500万円が不足します。そのため、このケースでは次男の遺留分が侵害されていることになります。

このように、不動産などの評価に争いがある財産が遺産に含まれているような場合、その評価額によって、遺留分が侵害されているかどうか分かれることがあり、注意が必要です。

被相続人によって、公正証書遺言の中の「付言事項」には、法定相続分よりも取得できる遺産が少ない相続人に対するメッセージとして、「〇〇(遺留分の権利を持つ相続人)はこの遺言の内容に従い、△△(遺産を多く受け取った人物)に対して、遺留分は請求しないでください。」「〇〇には遺留分はありません。」といった内容が書かれていることがよくあります。

しかしながら、このような記載があっても、遺留分の請求は可能です。というのも、付言事項は法的効力が生じない記載事項であり、また、被相続人の考えで遺留分をなくすことはできません。

上述したように、遺留分は特定の相続人に認められた遺産に対する最小限の権利ですので、被相続人の遺言にこのような記載があっても、遺留分を受け取る権利には影響しないのです。

被相続人によって、公正証書遺言の中の「付言事項」に、「被相続人の生前、特定の相続人が財産を多く受け取っていたから遺留分はない」というメッセージを書き残していることがあります。

しかし、このような記載があっても、遺留分の請求はできることが多いといえます。

というのも、被相続人のこのようなメッセージは、法律上の「生前贈与」や「特別受益」のヒントになることはあっても、法律上の最小限の相続分である遺留分を減少させる効果までは持たないことが多いのです。

遺留分は特定の相続人に認められた遺産に対する最小限の権利ですので、このような記載があっても、遺留分を受け取る権利には影響が生じるとは断定できず、遺留分を請求できることが多いといえます。

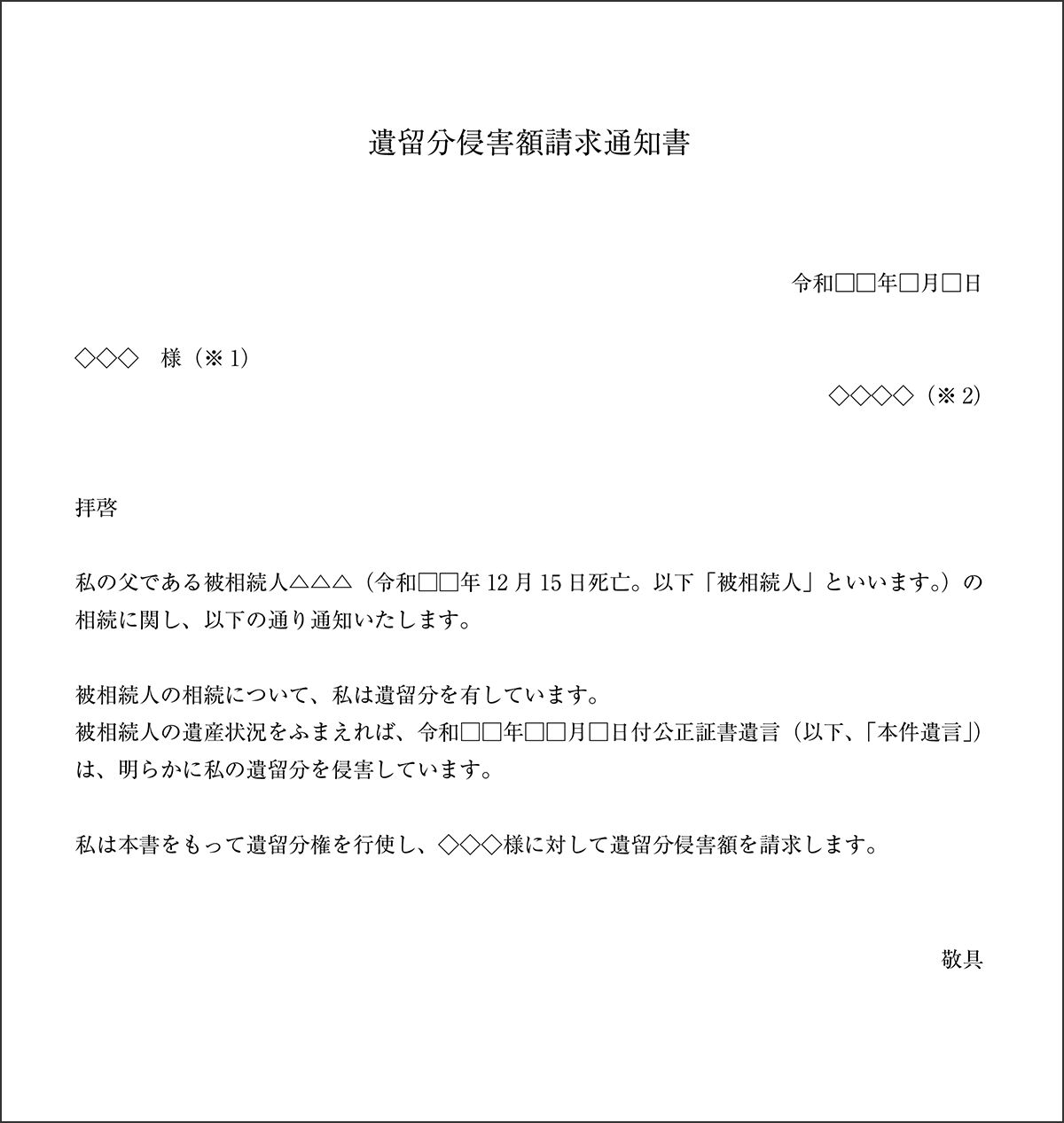

遺留分侵害額の請求をする場合、相手に遺留分を請求する意思表示を示す必要があります。この方式は法律で特定の郵送方式などが定められているわけではありませんが、意思表示が正式に到達したのかを後日証明するため、内容証明郵便の方式によって通知するのが一般的です。

遺留分請求の意思表示は、必ずしも複雑な文章にする必要はなく、以下のような内容でも法律上は有効な意思表示となります。

通知書の例

遺言の方式違反や遺言能力の欠如を理由に、公正証書遺言の有効性を争う場合でも、遺留分請求の消滅時効は進行する点に注意が必要です。遺言の有効性を争う場合でも、遺留分請求の意思表示は必須となります。

そのため、上述したように、遺言でご自身の遺留分が侵害されているかどうかがわからない場合もありますが、その場合でも、遺留分侵害額請求の意思表示をしておくことが重要です。

遺留分の消滅時効期間が経過した後に遺留分の請求をすると、請求された遺産を渡された相続人や人物から「既に消滅時効の期間が過ぎているので、遺留分は支払わない」と支払い拒否の対応をされ、法的な請求が非常に難しくなることもあり、注意をしましょう。

次に、内容証明郵便を送付したあとの遺留分請求の流れについて説明します。

被相続人の遺産情報を基に、遺留分を計算します。不動産は時価額で算定します。

遺産の承継者(受遺者)や生前贈与を受けた人物との間で、算定した遺留分に応じた金銭や遺産の一部(不動産や株式など)を渡すよう、交渉をします。

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停で遺留分の調整を図ることもあります。

遺産分割と異なり、遺留分請求は調停手続きを経ずに協議から訴訟に移行することも可能です。

ここまで公正証書遺言と遺留分の関係や、遺留分を侵害していたときの対応やその流れについて説明してきましたが、遺留分の請求には時効もあり、調査も面倒なことが多くあります。

もし、公正証書遺言の内容に不満や疑問を感じるときは、弁護士に相談・依頼することで、遺留分の侵害について法的な問題がないか確認・調査することもできますので、一度問い合わせされることをおすすめします。

谷 靖介

Yasuyuki Tani

遺産分割協議や遺留分に関するトラブル、被相続人の預貯金使い込みや遺言内容の無効主張など、相続紛争問題を中心に、法律を通してご依頼者の方が「妥協のない」「後悔しない」解決を目指し、東京都を中心に活動を行っている。